- コラムタイトル

-

その数値、油断禁物! 健康診断結果が語る未来のリスク

- リード

-

健康診断の結果を「異常なし」や「要経過観察」と確認するだけで済ませていませんか? 実は、ささいな数値の変動も将来の健康状態を予測する重要な手がかりになります。特に血圧や血糖値、肝機能の数値は、病気の早期発見にもつながります。一般的に医療保険の加入時には「告知義務」があるため、特定の数値や診断結果が審査に影響を及ぼすことも忘れてはいけません。

本コラムでは、健康診断の数値の見方と医療保険の告知義務に該当するもの・しないものを解説します。あわせてリスクを正しく把握するためのポイントについても紹介します。

- コラムサマリ

この記事は約5分で読めます。

1.健康診断結果の基本的な見方と重要性

2.具体的な数値と医療保険審査への影響

3.健康診断結果を職場での健康管理に活用する

- 本文

-

■健康診断結果の基本とその重要性

健康診断の結果は、単なるデータの羅列ではなく、自身の健康状態を把握し、将来の体調管理に役立てるための重要な指標です。血圧や血糖値、肝機能などの主要な数値は、疾患の兆候を示すことがあり、微妙な変動が将来的な病気の可能性を示唆することがあります。

●数値が示す健康リスクの理解

健康診断では、各検査項目に基準値が設定されており、その範囲を超えている場合にリスクが高まると判断される傾向です。例えば血糖値やHbA1cが基準値を超えると糖尿病のリスクが高まり、肝機能の異常は脂肪肝や肝炎の可能性を示します。また血圧が高い場合は、動脈硬化や心疾患のリスクがあるため、数値の変動には注意が必要です。

数値が正常値の範囲内に収まっていたとしても前回の検査結果と比較し、微細な変化を確認することが大切です。例えば血糖値が前回よりも上昇している場合、生活習慣の改善が必要なことを示しているかもしれません。

●告知義務と審査基準の基礎知識

健康診断の結果は、医療保険の加入審査にも影響を与えることがあります。特に「要治療」の診断結果は告知義務に該当する可能性が高いですが、「要経過観察」は保険会社ごとに判断が分かれるため、事前の確認が必要です。告知義務に該当する項目には、糖尿病や高血圧などの慢性疾患の確定診断、手術歴、投薬治療の有無などが含まれます。

一方で単なる経過観察や軽微な数値の変動は、必ずしも告知義務に該当しない場合があります。保険会社ごとに審査基準が異なるため、事前に確認することが重要です。

■具体的な数値と医療保険審査への影響

健康診断の数値が基準値を超えた場合、生活習慣病のリスクが高まる可能性があるだけでなく、医療保険の審査にも影響を及ぼす可能性があります。ここでは、主要診断項目の基準値とそのリスクを詳しく見ていきます。

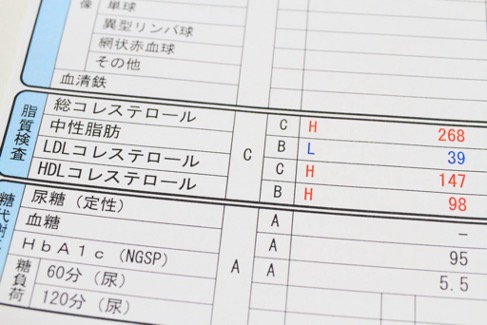

●主要診断項目の基準値とリスク評価

健康診断の主要な検査項目には、血圧や血糖値、コレステロール、肝機能などがあります。これらの数値が基準値を超えると将来の健康リスクが高まると判断されることがあります。健康診断の主要な検査項目とその基準値・リスク評価は、以下のとおりです。

項目

基準範囲

要注意

異常

BMI(体格指数)

18.5~24.9

18.4以下(低体重)

25.0以上(肥満)

血圧(mmHg)

収縮期129以下

拡張期84以下

収縮期130~159

拡張期85~99

収縮期160以上

拡張期100以上

血糖値(mg/dL)

99以下

100~125

126以上

HbA1c(%)

5.5以下

5.6~6.4

6.5以上

LDLコレステロール(mg/dL)

60~119

120~179

59以下もしくは

180以上

中性脂肪(mg/dL)

30~149

150~499

29以下もしくは

500以上

AST(GOT)(U/L)

30以下

31~50

51以上

ALT(GPT)(U/L)

30以下

30~50

51以上

γ-GTP(U/L)

50以下

51~100

101以上

参考サイト:日本人間ドック・予防医療学会の基準値

この表の基準値は、あくまでも健康診断の結果を評価する際の一般的な目安です。基本的に基準範囲内であれば健康状態に問題はないと考えられます。しかし「要注意」や「異常」の範囲に入る場合は、将来的な疾患リスクが高まる可能性があるため、生活習慣の見直しや医療機関での再検査、治療を検討しましょう。

●審査判断に直結する診断結果の実例

健康診断の結果は、医療保険の審査において重要な要素となります。特に「異常」と判断された数値がある場合、保険会社の審査基準により、加入が制限されることがあります。

・高血圧のケース:収縮期血圧160mmHg以上の状態が続いている場合、通常の医療保険の加入が難しくなる可能性がある

・糖尿病のケース:過去に血糖値が高く継続的な治療が必要とされた場合、保険の引受条件が厳しくなることがある

健康診断の数値は、医療保険の審査で考慮される要素の一つです。特に「異常」と判断された数値がある場合、保険会社の審査基準により、加入条件が厳しくなる、もしくは加入できないことがあります。

・軽度の異常(要注意)

数値が基準をわずかに超えている場合、追加の健康診断や経過観察を求められることがあります。

・異常範囲に入る場合

血圧や血糖値が大きく基準を超えていると、保険料が割り増しになったり特定保障が制限(※)されたり加入自体が難しくなったりする可能性があります。

(※)たとえば、糖尿病の方であれば、合併症の恐れから腎臓に関する保障が制限されたり、心臓疾患のある方であれば、心疾患に関する特定の疾病の保障が制限されたりといったように、特定の病気や状態に関して、保険の保障内容が通常よりも制約を受ける

・慢性疾患の診断がある場合

糖尿病や高血圧の確定診断がある場合、通常の医療保険への加入が制限されることがあります。しかし、健康状態に不安がある場合や慢性疾患の方こそ、将来の入通院リスクに備えて医療保険を必要としています。そういったニーズに応えるために、 引受基準緩和型の医療保険も存在します。引受基準緩和型は、通常の医療保険に比べて加入条件が緩やかで、慢性疾患でも加入しやすい場合があります。自身の健康状態や将来への備えに合わせて、引受基準緩和型も選択肢の一つとして検討することをおすすめします。

健康診断の結果を適切に管理し、生活習慣を改善することで保険加入の選択肢を広げることができます。定期的な健康診断を活用し、早めの対策を講じることが重要です。

■健康診断結果と職場での健康管理

健康診断の結果は、個人の健康管理だけでなく職場での健康促進にも活用できます。

●健康診断の結果を活用するポイント

健康診断の結果を有効に活用するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。まず、過去の結果を比較し、数値の変動を把握することで健康リスクの兆候を早期発見できます。たとえば、血圧や血糖値が徐々に上昇している場合、生活習慣の見直しが必要です。

基準値を超えている場合は放置せずに、食生活の改善や適度な運動を取り入れるなど、健康状態の改善に努めることが重要です。

また異常値が見られた場合は、できるだけ早く医療機関を受診し医師の診断を受けましょう。放置すると生活習慣病のリスクが高まり、将来的に医療費負担が増える可能性があります。さらに、企業が提供する健康管理制度を活用し、健康相談や産業医のアドバイスを受けることで、より効果的な健康維持が期待できるでしょう。

●健康診断結果を健康管理に活かす具体的な手段

健康診断の結果を活かし、実際に健康管理を行うためには、以下のような手段が有効です。

・定期的な健康診断を受けて結果を記録

・健康リスクが指摘された場合は生活習慣改善の実施

・職場の健康サポート制度などを利用して専門家のアドバイスを受ける

・ストレス管理や睡眠の質向上など心身の健康を総合的にケア

継続的に健康診断を受けて数値の変動を把握し、結果によって生活習慣の改善など自分の健康状態やライフスタイルに合った対策を進めましょう。

■まとめ

健康診断の数値は、将来の健康状態を示す重要な指標です。「異常なし」や「要経過観察」でも数値の変動には十分に注意し、適切な対応を取ることが大切です。

医療保険を加入する際は、告知義務があり、健康診断の特定の数値が審査に影響を与えることがあります。どの数値が告知義務に該当するのかを把握し、早めに対策を講じることで、より良い条件で保険に加入できる可能性が高まります。健康診断の結果を上手に活用し、将来の健康と経済的なリスクをコントロールしていきましょう。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

桃山かおる

- 執筆者プロフィール

-

医療ライターとして活動。医療系メディアやクリニックホームページなどの記事を多数手がける。わかりやすい表現で、エビデンスに基づいた正確な情報を提供。信頼性と読みやすさを両立したコンテンツ制作を心掛ける。昨今は医療DXや医師の働きかた改革に関する記事も執筆。

- 募集文書管理番号