- コラムタイトル

-

「要再検査」は放置しないで! 健康診断の結果が医療保険に及ぼす影響

- リード

-

「要再検査」と言われても自覚症状がないからと放置したことはありませんか?実は、この「要再検査」が将来の医療保険加入に影響を及ぼす可能性があります。本コラムでは「要再検査」の基準や背景、保険審査への反映について解説します。

- コラムサマリ

この記事は約5分で読めます。

1.「要再検査」とは何か?

2.「要再検査」がもたらすリスクと具体的な影響

3.早期対策のポイント

- 本文

-

要再検査の基本理解と医療保険への影響

健康診断で「要再検査」とされる基準は、単なる数値の逸脱だけでなく医師の所見を踏まえた総合的な判断に基づいています。では、どのような結果が「要再検査」と判断され、保険審査では「要再検査」がどのように影響するのでしょうか。

「要再検査」とは何か?

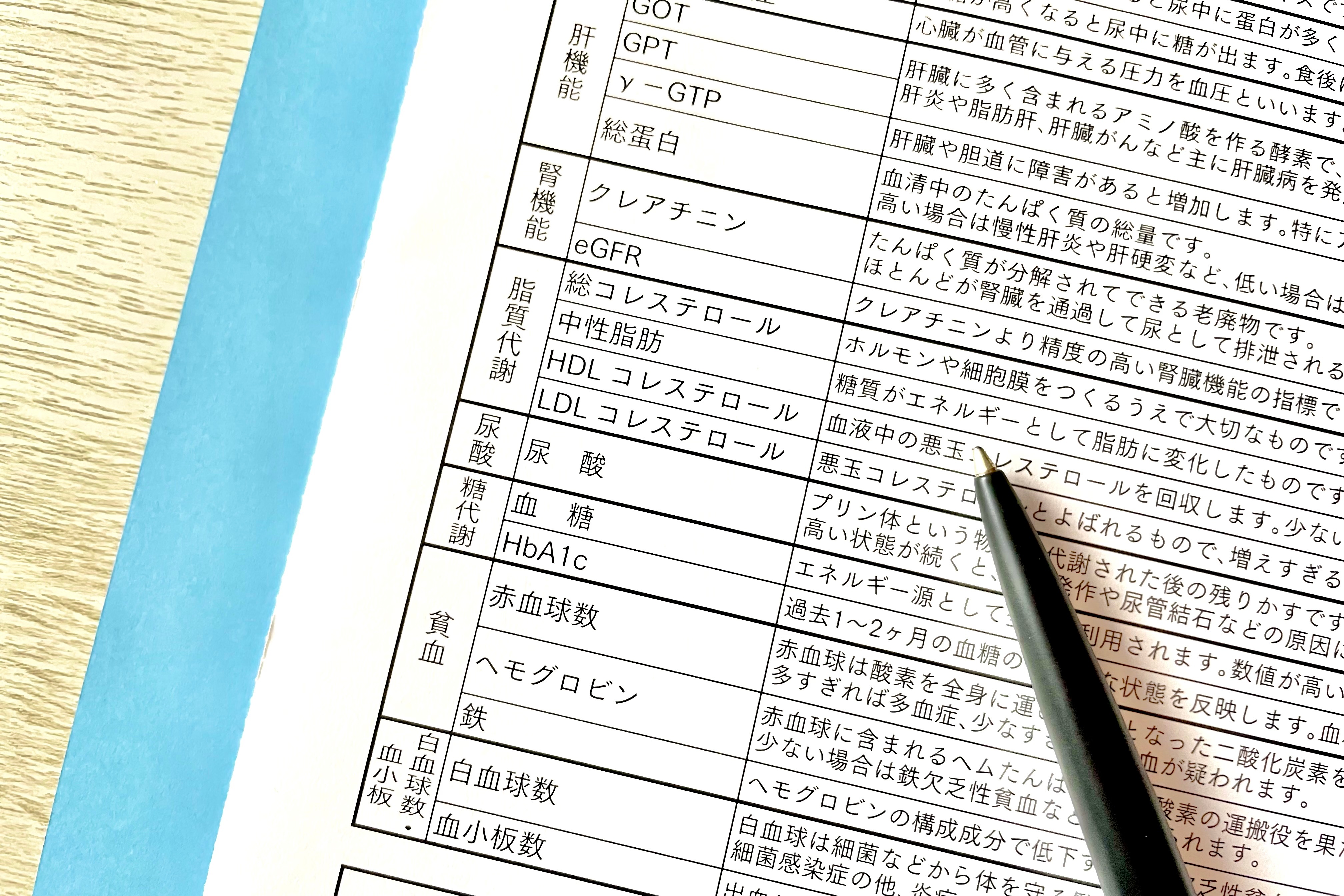

「要再検査」とは、健康診断の結果で異常が認められたものの、すぐに治療が必要な状態ではなく、経過観察や追加検査が推奨されるケースのことを指す言葉です。健康診断で「要再検査」と判断されるケースは、基準値をわずかに超える数値や所見が見られた場合です。

例えば血圧や血糖値、肝機能などの検査項目で自覚症状がなくても基準値近辺や逸脱が認められる場合、医師は「要再検査」と記載し、再検査や経過観察を推奨します。これは、数値の変動が将来的な健康リスク、例えば慢性的な疾患へ進行する可能性を示唆しているためです。

保険審査では、こうした「要再検査」の結果が、保険審査の際に考慮される可能性があり、保険料の上乗せや契約条件の厳格化につながることがあります。

健康診断数値と医療保険審査基準の関係

健康診断の数値は、保険会社の審査において重要な判断基準の一つです。特にBMI(体格指数)や血圧、血糖値、コレステロール値は、健康リスクの指標として評価されます。

項目

健康リスク

医療保険の審査基準への影響の可能性

BMI

(体格指数)

肥満や低体重は生活習慣病のリスク上昇

極端な数値の場合、保険料の割増や加入制限あり

血圧

高血圧は心疾患や脳卒中のリスク上昇

基準値を超えると保険加入が難しくなる可能性

血糖値

糖尿病のリスク上昇

血糖値が高いと、加入制限や保険料の増額が適用される可能性

コレステロール値

高値継続で動脈硬化の進行リスク上昇

一定の数値を超えると、特定の疾病保障が制限される可能性

健康診断の数値が基準値を超えている場合、医療保険の加入や更新時に影響を及ぼす可能性があります。保険会社によっては、数値が大幅に基準を超えていると健康リスクが高いと判断され、加入自体が難しくなることも少なくありません。軽度の異常でも将来的な健康リスクを考慮され、保険料が割増になる可能性があります。

また特定の健康リスクがある場合は、一部の保障が制限される可能性がある点にも注意です。通常の医療保険への加入が難しい場合は、引受基準緩和型の医療保険などを検討する必要があるかもしれません。

「要再検査」がもたらすリスクと具体的な影響

健康診断で「要再検査」と判断された場合、それを放置すると将来的に健康リスクが高まり、医療費負担や保険加入に影響を与える可能性があります。ここでは「要再検査」を放置することがどのような健康リスクを引き起こすのか、また医療保険の審査にどのような影響を与えるのかについて具体的に解説します。

放置が招くリスクと健康リスクの進行

一部のケースでは、「要再検査」を放置することで病気のリスクが高まる可能性があるため、注意が必要です。例えば血糖値が高い状態を放置すると糖尿病へ進行する可能性があり、高血圧が続くと心筋梗塞や脳卒中のリスクが上昇します。これらの疾患は、早期の生活習慣改善や適切な医療介入によって予防できるケースが多いため、速やかな対応が求められます。

医療保険の加入・更新における具体的な影響事例

実際の保険審査では、保険会社によって基準は異なりますが、健康診断の数値が一定を超えると保険料の上昇や加入条件の厳格化などに影響を受ける場合も少なくありません。

たとえば血圧が高い場合、軽度の高血圧でも基準を超えてしまうと保険料の割増対象になる可能性が高くなります。また過去の健診結果で血糖値が高めの場合であれば、糖尿病になる可能性が高いとみなされ、加入が制限されるケースもあるでしょう。

さらに、健康診断で「要再検査」となった時点で、告知事項に該当し、保険の引受が不可となる場合もあります。ただし、再検査を勧められたが受診していない場合は告知対象となりますが、再検査の結果「異常なし」との診断が出た場合は告知対象とならないことがあります。

健康診断の結果が審査に与える影響を理解したうえで、適切な対策を講じることが重要です。

早期対策のポイント

健康診断で「要再検査」と判断された場合は、できるだけ早くフォローアップし適切な対応を講じることが重要です。速やかに再検査を受けることで、健康状態を正しく把握し、早期の生活習慣改善に取り組むことができます。

早期のフォローアップと再検査の重要性

再検査を迅速に受けることで、数値の変動が一時的なものかどうかを確認し、適切な対応を講じることが可能です。特に以下のような理由から早めのフォローアップが推奨されます。

1.正確な健康状態の把握

健康診断の結果は、生活習慣やストレス、体調によって一時的に変動することがあります。再検査を受けることで「数値の異常が一時的なものか」「慢性的なリスクがあるのか」について正しく判断できます。

2.生活習慣病の進行防止

糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の場合、初期段階では自覚症状がないこともあります。そのため放置しておくと、気づかないうちに悪化する可能性も否定できません。再検査の結果をもとに食生活の見直しや運動習慣の改善を行うことで病気の進行を防ぐことが期待できます。

3.保険加入や契約更新への影響

要再検査を放置していると保険加入や契約更新の際に「健康リスクが高い」と判断され、保険料が割増になったり、加入が制限されたりするかもしれません。再検査を受けて必要な治療や生活習慣の改善を行うことで保険加入の条件をより良くすることが期待できます。

また企業が提供する団体保険に加入している場合も健康状態の改善によって保険料の割引や福利厚生の優遇措置を受けられることがあります。

健康診断結果のフォローアップ サービスを活用

企業によっては、健康診断後のフォローアップを支援するサービスを提供している場合があります。これらのサービスを活用することで、効率的に健康管理を行うことも検討してみましょう。

1.健康相談・フォローアッププログラム

健康診断の結果に基づき、医師や保健師によるアドバイスを受けられるサービスです。サービス内容は、再検査や専門医の紹介、食事・運動指導、ストレスチェック・メンタルケアなどがあります。

2.企業提供の健康サポートプログラム

企業が提供する福利厚生の一環として、健康診断の補助や運動・フィットネス支援、オンライン健康管理サービスのようなプログラムが用意されている場合もあります。

まとめ

「要再検査」の結果を放置するなど軽視していると、単なる健康リスクの進行だけでなく将来の医療保険加入・更新時に不利な条件となる可能性があります。正しい数値の解釈と早期のフォローアップでリスクを未然に防ぐことが、保険審査においても極めて重要です。

企業の健康管理サービスなどを活用し、効果的に健康を維持・改善することは、保険契約の条件改善にもつながる可能性があります。健康的な生活を送るための第一歩として、早めの対策を意識しましょう。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

桃山かおる

- 執筆者プロフィール

-

医療ライターとして活動。医療系メディアやクリニックホームページなどの記事を多数手がける。わかりやすい表現で、エビデンスに基づいた正確な情報を提供。信頼性と読みやすさを両立したコンテンツ制作を心掛ける。昨今は医療DXや医師の働きかた改革に関する記事も執筆。

- 募集文書管理番号